Bromöldruck, ein fotografisches Edeldruckverfahren

Im Oktober [15.10.2009] haben wir mit einer Vernissage in Köln die Ausstellung mit Bromöldrucken des Fotografen EO Albrecht (1938 – 2017) eröffnet. Zur Einführung habe ich eine kurze Ansprache gehalten, die ich hier dokumentiere.

Meine Einführung zu unserer Ausstellung besteht aus drei Teilen: Ich werde zunächst EO Albrechts fotografischen Hintergrund skizzieren, dann seine Arbeiten fotohistorisch einordnen und abschließend die Technik des Bromöldrucks erklären.

1. EO Albrechts Zugang zur Fotografie

EO Albrecht ist gelernter Grundschullehrer – und hat als solcher ab 1962 im Westerwald gearbeitet. Die Fotografie betrieb er parallel als Hobby – schon seit Schülerzeiten.

1968 begann er eine Ausbildung zum Fotografen an der amerikanischen Fernschule »Famous Photographers School«, die damals eine Filiale in München betrieb. 1971 konnte er seine Gesellenprüfung als Fotograf ablegen.

Die »Famous Photographers School« bestand bis 1972 und wird gelegentlich in einschlägigen Lebensläufen erwähnt, ist jedoch etwas in Vergessenheit geraten.

Sie wurde 1961 von dem Fotografen Victor Keppler in den USA gegründet; unter dem Dach der »Famous Artists School«, die auch Kurse für Kunstmaler und Autoren anbot. Richard Avedon, Philippe Halsman, Irving Penn und Alfred Eisenstaedt haben werbewirksam im Hintergrund gewirkt und zumindest Bildmaterial für die Kursunterlagen beigesteuert.

Nun hatte EO Albrecht zwei für ihn attraktive Berufe – alleine die Möglichkeit, die Art der Erwerbsarbeit zu wählen, gab ihm fortan die Freiheit, den jeweiligen Beruf nicht ausüben zu MÜSSEN.

EO Albrecht hat sich letztlich für den Schuldienst entschieden – er ist Foto-Amateur geblieben.

Diese Zuschreibung trifft hier keine Aussage über seine fachliche Qualifikation oder sein handwerkliches Können.

Vielmehr sage ich das mit einem Anflug von Neid: Herr Albrecht KANN die Fotografie als Liebhaberei betreiben – er kann im eigenen Tempo die EIGENEN Themen bearbeiten.

2. EO Albrechts Arbeiten im fotogeschichtlichen Kontext

Was sind EO Albrechts Themen?

Schmetterlinge, Akte, Landschaften.

Ich würde sagen, EO Albrecht ist Naturfotograf.

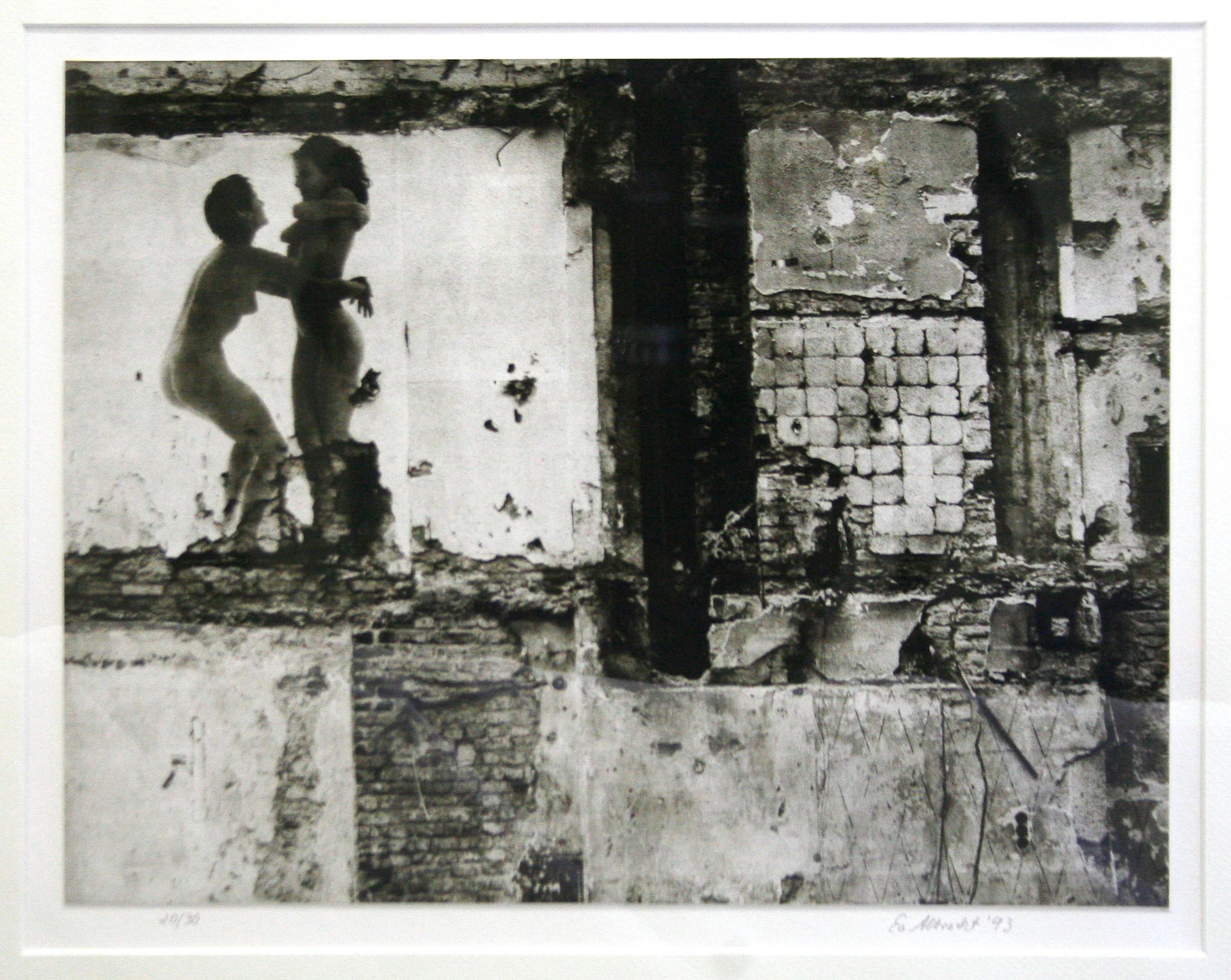

Ein Naturfotograf mit einer deutlich romantischen Sicht auf die Dinge: seine Bilder zeigen gefühlvolle, ahnungsreiche Naturdarstellungen, unheimlich erscheinende Szenen, ein Hang zum Fragment ist deutlich.

Er zeigt uns die »Schönheit der Schöpfung«.

Mit einem Seitenblick auf seine (hier nicht gezeigten) Island-Bilder und im Hinblick auf seine Begeisterung für aktive Vulkane möchte ich ergänzen: EO Albrecht zeigt uns nicht nur das Ergebnis – er lässt uns auch in die Werkstatt des Schöpfers blicken und führt uns dessen Werkzeuge vor: Vulkanismus, Wasser und Wind.

EO Albrecht dokumentiert das Holozän. Die Folgen menschlichen Wirkens interessieren ihn dabei nur marginal: Die Spuren des Anthropozän finden sich bei ihm nur in Form abstrahierter Stadtlandschafts-Fragmente, die wir in seinen Aktmontagen erkennen.

EO Albrecht steht mit seinen von uns ausgestellten Bromöldrucken in der Tradition der Kunstfotografen, der Piktorialisten. Diese fotografische Bewegung formierte sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Um 1900 hatte sie ihre größte Bedeutung, bis in die 1940er-Jahre wurden entsprechende Salons veranstaltet. Ihre Auffassungen wirken bis heute nach.

Die Kunstfotografen versuchten, mit den Malern zu konkurrieren. Sie arbeiteten nach deren ästhetischen Vorstellungen, wobei sie nahezu jeden Stil aus der Malerei des 19. Jahrhunderts auf die Fotografie übertrugen.

Programmatisch setzten sie auf Idylle, ihre Motive waren Landschaften, Porträts und Akte. Die Spuren der Industrialisierung blendeten sie bewußt aus.

Die Kunstfotografen bildeten die erste globale Fotografiebewegung.

Herausragende Vertreter dieser Schule sind Henry Peach Robinson, der studierte Maler Edward Steichen, Gertrude Käsebier, Alvin Langdon Coburn, aber auch der frühe Edward Weston oder der junge Yousuf Karsh, der noch 1930 erfolgreich in Salons der Piktoralisten ausstellte.

Stark befördert wurde die Bewegung von Alfred Stieglitz und seiner legendären Zeitschrift »Camera Work«, die von 1903 – 1917 erschien.

Um die Gleichwertigkeit ihrer Arbeiten mit denen der anerkannten Künstler ihrer Zeit zu betonen, verschleierten die Piktorialisten gerne den technischen Aspekt ihrer Abzüge – üblicherweise handelte es sich um Kontaktkopien. Die fotografierten Negative betrachteten sie dabei häufig als Rohmaterial, das übermalt, retuschiert und kombiniert wurde.

Die heute eher despektierlich als »kunstfotografisch« benannten Verfahren Platindruck, Gummidruck und eben der Bromöldruck, wurden damals entwickelt und von den Piktorialisten weidlich genutzt – eben aufgrund der erzielbaren »künstlerischen« Anmutungen.

In unserer Ausstellung sehen Sie ausschließlich Bromöldrucke, die EO Albrecht nach Originalnegativen angefertigt hat – das sind die Landschaften – bzw. Bromöldrucke von Montagen, also Kombinationskopien ganz in der Tradition des erwähnten Henry Robinson.

Sie können die gezeigten Bilder kaufen, sollten jedoch wissen, dass EO Albrecht zur Angabe der Auflagenhöhe sowie zur Zählung der einzelnen Abzüge einer Auflage ein eigenes System verwendet:

Die auf den Blättern angegebene Auflagenhöhe ist die maximale Anzahl von Ausarbeitungen des jeweiligen Motivs, möglicherweise sogar mit unterschiedlichen Techniken.

Diese Anzahl muss nicht in jedem Fall bereits erreicht sein, wird jedoch nicht überschritten werden.

So kann es sein, dass von einem Motiv Bromsilber-Gelatineabzüge, Bromöldrucke sowie Tintenstrahlausdrucke (Pigmentdrucke) existieren. Innerhalb der Auflage sind diese fortlaufend nummeriert.

Nach den biografischen Notizen und den Anmerkungen zum historischen Kontext komme ich nun zum dritten und letzten Teil meiner Einführung.

3. Die Technik des Bromöldrucks

Der Bromöldruck ist, wie erwähnt, eines der kunstfotografischen Edeldruckverfahren; er kombiniert – handwerklich gesehen – die Fotografie und die Malerei. Sowohl die Ausarbeitung des Schwarzweiß-Abzugs als auch die Technik des Einfärbens haben jeweils Einfluss auf die Anmutung des endgültigen Bildes.

Das Prinzip beruht darauf, dass sich Öl und Wasser abstoßen; analog funktionieren die Lithografie und der Offsetdruck.

Ausgangspunkt ist ein konventioneller Bromsilberpapier-Abzug – eine klassische Vergrößerung also, allerdings speziell ausgearbeitet im Hinblick auf die spätere Einfärbung.

Im zweiten Schritt wird dieser Abzug gebleicht, dabei härtet die Gelatineschicht proportional zur Silbermenge im Bild. Stellen mit viel Bildsilber, die dunklen Partien, werden härter als die hellen Bildteile.

Ist dieses gebleichte Bild getrocknet, lässt man es in warmem Wasser quellen. Dabei ensteht ein Relief abhängig von der Härte der Gelatineschicht.

Nach einer Zwischentrocknung wird das Relief eingefärbt, indem man die Farbe mit Pinsel oder Rolle aufträgt. Üblicherweise wird mit Steindruckfarben gearbeitet, präparierte Offsetfarbe ist ebenfalls verwendbar.

Das Farbauftragen ist kein einfaches Einfärben: durch die Wahl der Farbe und des Werkzeugs sowie die Art des Färbens hat der Künstler großen Einfluss auf die Wiedergabe der Tonwerte.

Auf den kaum gequollenen Stellen haftet die ölige Farbe, da dort wenig Wasser vorhanden ist, die stark gequollenen Lichterpartien enthalten viel Wasser und nehmen entsprechend wenig Farbe an.

Bromöldrucke sind also eingefärbte Schwarzweißabzüge und keine Drucke im eigentlichen Sinn. Es handelt sich nicht um Kopien von einer Druckform – daher ist jeder Bromöldruck ein Unikat.

Danke fürs Zuhören!

| EO Albrecht: Landschaften und Aktmontagen (Bromöldrucke) | |

| Ausstellungsort: ↱ schaelpic fotokunstbara Schanzenstraße 27 51063 Köln Tel. (02 21) 29 99 69 20 | Ausstellungsdauer: 16. Okober bis 27. November 2009 (Mo. bis Fr., 10 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung) |

Wie funktioniert eigentlich der Bromöldruck?

korrigierter Nachdruck aus Randgebiete 3, 2 (2005) 2 (November 2005), S. 9 f.

(🗎 komplettes Heft als pdf-Dateib)

Der Bromöldruck, ein fotografisches Edeldruckverfahren, wurde im 19. Jahrhundert entwickelt. Soviel war mir bekannt. Auch hatte ich schon Bromöldrucke gesehen und kannte ihre piktorialistische Anmutung. Doch wie stellt man einen Bromöldruck her?

Die Firma Monochrom machte diese Frage zum Thema eines Samstagnachmittags am 5. November 2005. Referent war Siegfried Utzig, ein erfahrener Praktiker dieser Kunst, auch ausweislich seiner mehrfarbigen Bromöldrucke, die in der Monochrom-Galerie zu sehen waren.1

Für den Bromöldruck benötigt man kein Zwischennegativ. Die Basis für das Verfahren sind herkömmlich ausgearbeitete Schwarzweiß-Vergrößerungen auf Bromsilberpapier, die jedoch (im Positiv) um etwa eine Blende überbelichtet werden. Wichtig ist, daß die Schicht nicht gehärtet ist, gängige Papiere sind daher für den Bromöldruck nicht zu gebrauchen, auch Entwickler und Fixierer dürfen keine Härter enthalten. Herr Utzig empfahl als Papier das Art Document von Kentmere, als Entwickler und Fixierer eignen sich beispielsweise Eukobrom und Turafix. Wichtig ist, das Papier abschließend gut zu wässern. Will man den Bromöldruck erst später machen, kann die Vergrößerung getrocknet werden.

Im nächsten Schritt wird das nasse Bild ins Bleich-/

Bevor das Bild gefärbt wird, muß es in warmem Wasser (etwa 15 Minuten bei anfangs 40 Grad) wieder quellen. Nun wird die Oberfläche vorsichtig getrocknet und der »Druck« kann beginnen. Mit Pinseln, Schwämmen oder Lackrollen wird die Farbe auf das bleiche Bild getupft oder gerollt, wobei sich der Bromöldruck »entwickelt«. Die Art des Auftragens entscheidet über die Charakteristik des endgültigen Bildes. Das funktioniert jedoch nur mit zähen und fetthaltigen Farben, beispielsweise Buchdruckfarben.

Das Prinzip beim Bromöldruck ist – wie bei so vielen Druckverfahren --, daß sich Fett und Wasser abstoßen. Die hellen Stellen im Bild sind wenig gehärtet und enthalten mehr Wasser als die dunklen Stellen, die somit die Fettfarbe besser annehmen.

| 1 | ↑ Berlin, Monochrom (Ackerstraße 23 – 26, 10115 Berlin): »Siegfried Utzig: Abschied aus dem Ferrozän«. 9. September bis 9. November 2005 |

| a | http:// |

| b | https:// |

| c | https:// |

Weiterlesen: → Die Phase des Pictorialismus in der Geschichte der Fotografiec